Капиталина Алексеева: Каждый из нас – коллекционер воспоминаний

Оглядываясь назад в прошлое

Ушел из жизни Георгий Дмитриевич Балакшин. Родные, друзья и оставшиеся еще в живых коллеги проводили его в последний полевой маршрут. Ушел последний из могикан, последний из тех, кто был одним из первых ребят нюрбинцев, кто увлекся, полюбил освоил романтическую профессию геолога и начал трудовую деятельность в востребованной в те послевоенные годы геологоразведке. Это были трудные, но счастливые послевоенные 50- 60-ые годы, когда страна восстанавливалась из руин. Все, что у меня осталось у меня от тех времен, это – горстка воспоминаний где-то на самом дне памяти. Воспоминания, тускнеющие с каждым прожитым днем…

Мы жили в Нюрбе – в поселке на берегу реки Вилюй с местным населением, состоящим из якутов вперемешку с пашенными крестьянами (бааhынайдар), большинство которых были с почти русским лицом, носителями русской культуры в части земледелия, кулинарии, ведения домашнего хозяйства, скотоводства, рыбалки. Их было довольно много, особенно в местности Куочай вокруг огромного красивейшего одноименного озера. Мы, наша семья, родом оттуда. Это были годы моего детства и ранней юности, короче, школьные годы. Для чего возвращаться в прошлое, если все равно не собрать вместе тех, кто там в прошлом остался? Но никогда не надо забывать свое прошлое, каким бы оно ни было. Каждый человек помнит об одних и тех же событиях по разному.

Помню, как в Нюрбе появились первые геологи, на наш детский взгляд мужская часть их казалась нам стариками, потому что почти все носили бороды, в нашем детском понимании раз бородатый, значит старый. Потом появилась экспедиция, завезли технику, которая тут же начала «портить» нашу природу, оставляя глубокие следы тракторов на полях и лугах. Русские начали строить дома, при этом строителями были все наши, местные. Вскоре появилась так называемая «камералка» — контора, где работали зимой геологи. Она была на территории, полностью огороженной деревянным забором и будкой, где сидел охранник. Появился смешанный магазин, где продавали неведомые до этого колбасы, пахнущие дымом, китайские яблоки по праздникам, рядом тут же продавали красивые щелка, ткани, полотенца. Напротив магазина на улице Степана Васильева появилась столовая, рядом — здание типа общежития. Так начиналась знаменитая Амакинка.

В начале геологами были только приезжие, мы их называли русскими (тогда не различали, кто еврей, бурят, кавказец – все были русскими для нас). Потом появились наши, нюрбинские, которые к этому времени получили образование в центральных высших и средних учебных заведениях.

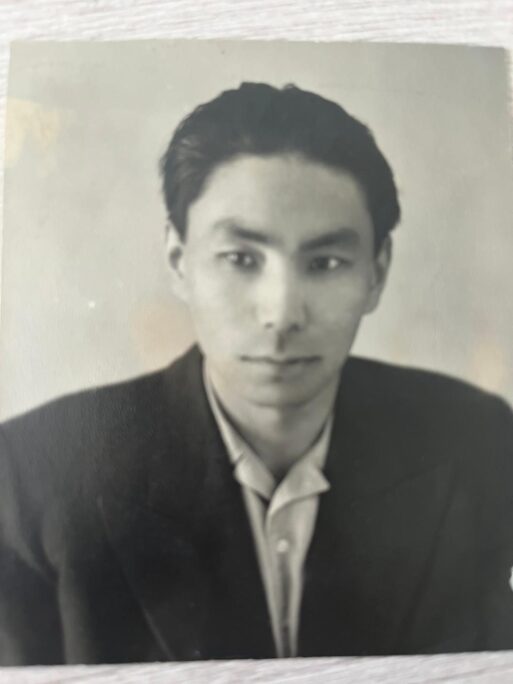

Одним из первых был Гоша Балакшин. Семья Александры Николаевны Балакшиной, самого главного почтовика Нюрбы, награжденной орденом Ленина, была на виду. Я помню грузную статную тетеньку, которую в Нюрбе все знали и с каким-то особым пиететом называли только по фамилии «Балакшина». В нашей школе на втором этаже в коридоре была красиво оформленная Доска Почета с портретами выпускников — Золотых и серебряных медалистов. Мы их всех поименно и на лицо знали, среди которых самым красивым мы, девчонки – подростки, назначили Гошу Балакшина, одноклассника нашего старшего брата Кеши Иванова. И вот он, окончив Московский геологоразведочный институт, прибыл в родную Нюрбу работать в Амакинке. Гоша Балакшин был, наверно, первым нюрбинцем с высшим образованием, кто был направлен на работу в Амакинку.

Страна искала алмазы, на слуху тогда были фамилии первооткрывателей алмазов, Файнштейн, Хабардин и Попугаева. Они стали лауреатами Ленинской премии, и всех их мы, дети , часто видели и знали в лицо. Профессия геолога стала самой почетной и востребованной (говоря современным языком), стали активнее направлять выпускников нашей школы на учебу в центральные города учиться «на геолога». Примерно в эти годы открылся наш университет с техническим факультетом, где тоже учили геологов.

В связи с этим вспоминаю Эрика – любимого сына тети Шуры — сестры нашей мамы Александры Николаевны Морозовой — Алексеевой. После окончания средней школы Эрик стал работать учителем в Чаппандинской школе, видимо, не хватало учителей. Но в октябре месяце к нам неожиданно приехал Эрик и сообщил, что едет в Якутск поступать в университет. Видимо, открытие университета было каким-то неожиданным фактом. Помню, они поехали в Якутск вдвоем с закадычным другом Гошей Захаровым. Они оба поступили «на техфак», Эрик стал геологом, Гоша Захаров – горным инженером. По окончании учебы Эрик вернулся в Нюрбу в Амакинку не только с дипломом геолога, но и с юной женой Светланой, студенткой филфака университета.

Учебу Светлана завершила заочно, пошла работать в школу, преподавать русский язык. Так и проработала Светлана Николаевна всю свою жизнь на ниве просвещения. Я была наслышана от земляков, что Светлану обожали ученики и почитали и хвалили родители за ее культуру общения и доброе отношение к детям. Прожили они в любви и согласии до самого ухода из жизни Эрика, кстати, он умер прямо в тайге во время полевых работ. Я запомнила, как он обожал «свою Ланку», таких пар и тогда, и сейчас тем более, нет. Так, мой кузен, Эрик Александрович Алексеев, влился в команду первопроходцев геологов, алмазников. В это время Гоша Балакшин уже слыл знатоком своей профессии, получил признание и уважение коллег, в профессиональной среде геологов его уже все знали и высоко почитали. Женился Гоша на Лиле Наумовой, девушке из наших, местных, Лиля была отличной лыжницей и вообще спортсменкой. Если мне не изменяет память, она была из рода красных партизан Наумовых, известная фамилия и семья в Нюрбе. Я помню ее русоволосую, красивую, мне особенно нравились ее роскошные косы. Они совершенно счастливо прожили более полувека, родив и воспитав троих детей.

Жизнь не стояла на месте. Все новые и новые специалисты продолжали приезжать в Нюрбу, Амакинка неустанно росла и мощно развивалась, наверно, это были годы расцвета знаменитой экспедиции. Постепенно построили клуб на берегу реки, для работников – однотипное жилье, в народе называли их «финские», не знаю, почему финские. В эти же годы около «финских» домов была построена и открыта еще одна средняя школа, где обучение было на русском языке, она стала именоваться «вторая школа», наша же, конечно, «первая школа».

Параллельно с Амакинкой появился, как сейчас помню, 192-й авиаотряд. Вся жизнь стала крутиться и вокруг авиапорта, около которого мы жили. Много-много самолетов Ан-2 стали взлетать и садиться, вскоре мы увидели другое чудо техники — вертолеты. Естественно, в Нюрбе стало много летчиков. Ряды летчиков 192-го авиаотряда пополнили разогнанные в результате сокращения Советской армии военные летчики, красивые русские ребята, в форменных с их военных времен кожаных куртках, доставшихся Советской армии от ленд-лиза (т.е. американского производства). Среди них оказался наш любимый брат Кеша Иванов – военный летчик-истребитель, летавший в морской истребительной авиации в Одессе, вмиг оставшийся без работы, молодой, красивый… Он вернулся в Нюрбу (а куда деваться?) и стал летать на Ан-2. Что они все делали эти самолеты? Вели топосъемку. Похоже на то, что они с неба тоже искали алмазы, говоря простым языком. Про тех летчиков и родную Нюрбу послевоенного времени интересный рассказ можно прочитать в книге моего брата Валентина Иванова «Мои взлеты», тоже военного летчика-истребителя.

Так что вернемся к геологам.

Где-то к этому времени глубокой осенью вернулся со службы в Советской армии Андрей Туманов, отслужив 7 лет (!!!) на Курильских островах. Отца Андрея, Илью Туманова, хорошо знала наша мама, в народе он славился своим редким даром излечивать от недугов, его так и звали «Туманов ойуун». Когда Андрей вернулся из армии, Туманов, который сам жил в Кочае, попросил маму «приютить» сына, это практически означало принять в семью. Так, Андрей Ильич стал почти членом нашей и так очень большой семьи. Помню, мама устроила Андрея в 10 класс через знаменитого в те годы директора школы Чусовского Александра Николаевича – брата Героя Советского Союза Николая Чусовского (они все родом из Кочая). Это дало Андрею шанс получить Аттестат зрелости. Во время учебы в 10 классе мама также устроила Андрея работать радистом в лесхозе (он был военным радистом), чтобы он мог немного заработать деньжат для дальнейшей учебы. Так, Андрей стал студентом Магаданского геологоразведочного техникума.

Получив диплом и направление на работу в Амакинскую экспедицию, он вернулся в Нюрбу и в нашу семью. Так и жил у нас до женитьбы на Фатиме Яковлевне, учительнице начальных классов. Это была, по словам мамы, исключительно подходящая пара, оба взрослые люди, которые осознанно создали семью и прожили полноценной семейной счастливой жизнью. Мама все время радовалась за Андрея Ильича, что, наконец, он живет «в тепле и добре», ухоженный, обласканный и окруженный заботами любимой женщины.

Наш дом на Маяковской превратился как бы в штаб геологов и летчиков под руководством нашего брата Кеши. Все упомянутые мной Гоша Балакшин, Эрик Алексеев, Андрей Туманов были завсегдатаями нашего дома, частыми гостями (Андрей Ильич вообще жил с нами). Они все прошли через наш дом, нашу семью. Благо, самовар был ведерный, картошка росла хорошо, корова давала вкусное молоко, соленые грибы, тугунки, квашеная капуста всегда были на столе. И как-то зашел разговор, что прибыл новый специалист, геолог, якут, зовут его Коля Федоров. Вскоре он тоже появился в нашем доме. Кажется, это было весной. Этот новый для Нюрбы молодой человек, оказался выпускником Томского госуниверситета, который он окончил после 7-летней службы в рядах Советской Армии. Как я сразу обратила внимание, он был очень красив, черноволосый, интеллигентный, с хорошими манерами, вежливый даже с нами, подростками…

Меня поразило его пальто, ладно сидящее на его фигуре, черное, похоже, из дорогого материала, еще с ярким кашне. Такого пальто ни у кого в Нюрбе не было. По субботам наши гости – холостяки обычно ходили на танцы в РДК (районный дом культуры), где пластинка играла «Рио Риту» и вальс «Амурские волны». Вот там, в РДК, Коля Федоров мог увидеть и встретить Венеру – молоденькую медсестричку, только что принятую на работу в Нюрбинскую районную больницу, красавицу, ярко одетую по тем временам, с модным начесом на голове. Конечно, наряду с внешностью и манерами, черное красивое пальто с ярким кашне тоже могло сыграть свою роль и произвести впечатление на Венеру. На самом деле, только Венера и Коля Федоровы знают, где и при каких обстоятельствах они встретились и полюбили друг друга, мою версию с танцами в РДК можно в голову не брать.

Эта пара прожила в любви и согласии 54 года до ухода из жизни Николая Никитича в 2015 году. Меня удивила запись в трудовой Венеры Федоровны: с 1961 до 1996 года она проработала в одной и той же больнице лишь с регулярными повышениями по службе. Много ли нас таких, кто может похвастаться этим качеством? Получается, что Венера Федоровна – настоящий трудоголик в самом хорошем значении слова, долгожитель коллектива, преданный рыцарь профессии, закаленный боец больницы, уживчивый, неконфликтный и незаменимый работник нюрбинского здравоохранения. Неудивительно, что прожили они с Николаем Никитичем более полувека.

Все мои герои прожили со своими половинками, как принято говорить, до последнего вздоха. Ведь если взять профессию геолога, то для семьи это – отнюдь не подарок. Геолог – солнцу и ветру брат, как поется в песне, он практически живет и работает в тайге, вдали от семьи, детей. Ранней весной они уходят в поле, со снегом глубокой осенью только приходят в семью. В это время жены, как матери-одиночки, одни поднимают детей, ведут домашнее хозяйство, готовятся к зиме, делают ремонт, в общем одни.

А работа геолога требует полной отдачи. В течение многих месяцев геологи «кормят комаров и мошку» под дождем и зачастую под снегом, живут в палатках, ходят в маршруты с тяжелым рюкзаком за спиной, могут встретить разных зверей – хозяев местности, весь свой груз таскают на себе, там транспорта нет для перевозки тех же палаток, лодок, продуктов, минералов, пробы которых уже отобрали. Все на себе.

При этом заработная плата не впечатлит сейчас никого. А ведь они ищут или алмазы, или золото, или уран и олово, уголь, нефть, газ. И это все для страны, они ничего отсюда в карман не кладут. И эти специалисты, эти трудяги, что они имеют кроме официальной зарплаты? Что-то они имеют из найденных ими минеральных ресурсов? К примеру вот наши из Нюрбы: Гоша Балакшин, Эрик Алексеев, Андрей Туманов, Николай Федоров. Я специально расспросила их родных: стали ли они акционерами «АЛРОСА»? Что-то поимели они за свой труд, ведь это благодаря им обнаружены многие месторождения? Это они в поле ходили в течение многих лет в поисках алмазов. Это они жили в лишениях, мерзли и потели в холод и жару под солнцем и снегом. Это они не видели жен и детей в течение многих месяцев, питаясь тушенкой и крупой, в вечной робе, в кирзовых и резиновых сапогах… Оказывается, НЕТ. Они не стали акционерами. Как такое могло произойти? Почему такая несправедливость? Конечно, признание за тяжелый труд было в виде разного рода цацок, которые в материальном плане особо ничего не несли в себе. Но после освоения месторождения алмазов, когда алмазы стали приносить огромный доход государству, все, кто работает в данной отрасли, буквально «озолотились» (!!!) на акциях компании, те же, чьими изысканиями все это добро было найдено, остались не у дел, как будто ни при чем. Алмазы же не свалились с неба, их же нашли в результате долгих многолетних поисков именно геологи, сегодня можно сказать, что это ОНИ подарили стране, позднее — акционерам, эти несметные недровые богатства. К сожалению, они, главные герои, так и остались обделенными, особо ничего не нажив из материальных благ, живя исключительно скромной жизнью. Тем более мне непонятно, несправедливо, не по людски.

Из Нюрбинской молодежи выросла целая плеяда геологов. Самой яркой звездой среди местных ребят геологов, несомненно, был и остается Георгий Дмитриевич Балакшин. Не только как специалист, но и как масштабная разносторонняя личность. Ветераны алмазной промышленности считают, что Георгий Дмитриевич был достоянием всей страны, так огромен его вклад в развитие алмазодобывающей промышленности. Но не менее значимы личности его коллег и друзей, прошедших с ним бок о бок: это — Эрик Алексеев, Николай Федоров, Андрей Туманов и многие другие. Без их знаний, профессионализма, опыта, любви к земле, упорства и смелости трудно представить успех команды. Это была мощная командная работа и каждый член команды играл свою ключевую роль для достижения цели. На самом деле они, каждый из них, увековечили свое имя в открытых ими месторождениях, их нелегкий опасный труд был во благо людей и получается, что они и сегодня, находясь в своем последнем полевом маршруте, из далекого далеко продолжают служить нам, людям. Они по жизни были настолько сильны, одержимы, талантливы и самоотверженны, что, даже находясь в небесах, продолжают любить и улучшать грешный мир вокруг нас.

Много хорошего можно и нужно рассказать о каждом моем герое. О них еще напишут свои более подробные рассказы и воспоминания их близкие, коллеги. Я же привела здесь мои личные воспоминания времен нашей далекой юности и молодости, какими знала и видела моих героев тогда. Их, таких молодых, красивых, оптимистичных кроме меня мало, кто видел и может вспомнить из живущих ныне.

Не следует бродить одной по тем местам, где были счастливы и беззаботны…

Август 2025 г.

+7 (999) 174-67-82