Дневники экспедиции Александра Кошукова: Трагедии и тайны наводнений, смывших мосты Чульмана

Дневники нерюнгринской экспедиции Александра Кошукова.

Часть восьмая. Трагедии и тайны наводнений, смывших мосты Чульмана

Изучив северный левый берег реки Чульман в районе одноименного поселка, где археолог Кистенев нашел две древние стоянки первобытных людей, и где стояли печально известные лагеря ГУЛАГа, участники историко-краеведческой экспедиции Александра Кошукова перебралась на южный правый берег реки Чульман, где сегодня располагается современный поселок.

Две части поселка, разделенные рекой, соединяют два моста, расположенные в пятистах метрах друг от друга – автомобильный и железнодорожный. Кажется, так было всегда, но это не так. Железнодорожный мост построен в начале XXI века – незадолго до запуска железной дороги от Нерюнгри до Алдана и Томмота, случившегося 28 августа 2004 года. Еще сложнее и трагичней оказалась история автомобильного моста, соединившего берега реки, а большому счету два города – Алдан и Нерюнгри.

Строго говоря, это даже не один мост, а четыре разных моста, у каждого из которых — своя драматическая история. Сегодня – продолжение публикации о том, что увидели и узнали участники историко-краеведческой экспедиции, которую организовал краевед и основатель музея «Мир времени» Александр Кошуков.

В начале прошлого века обжитый за сто лет и почти безопасный сегодня АЯМ считался чуть ли не «дорогой смерти». К 1940 году Чульман стал не только районным центром (с 1941 по 1963 год), но и главным транспортным узлом Южной Якутии. С юга на север по нему проходила главная дорога Южной Якутии – Амуро-Якутская магистраль, которой приходилось преодолевать сотни больших и маленьких рек и речушек.

В самом поселке Чульман одноименная река была особенно широка. До тех пор, пока через реку Чульман не построили сегодняшний каменный мост, переправа через реку была очень трудной. В реке часто гибли люди, тонули автомобили, навсегда пропадали грузы.

Транспортная доступность по «раннему» АЯМу была обеспечена только зимой, когда река надежно промерзала до самого дня. В теплое время года, и особенно в пору весеннего половодья и обильных дождей в конце лета, «черная река» таила в себе смертельную опасность.

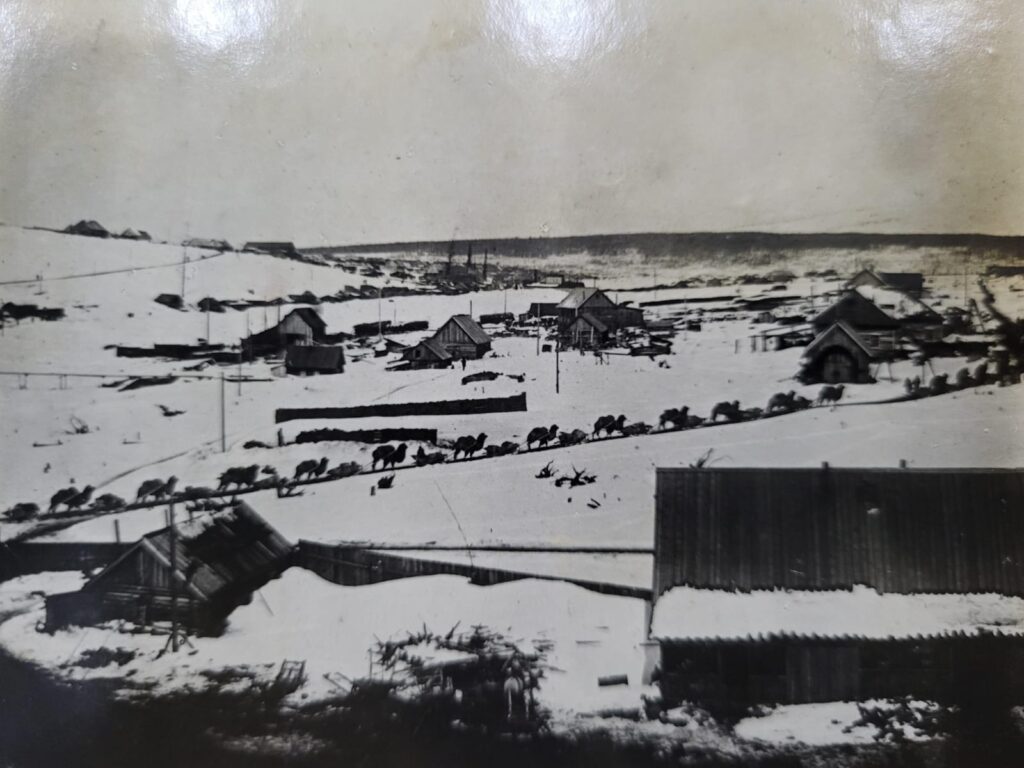

По этой дороге китайские контрабандисты и тимптонские старатели ходили испокон веков, задолго до появления на карте страны Утёсного. На месте современного Чульмана в 1924 году стояли китайские фанзы. В 1926 году на зимовье Утесном появились первые 19 жителей – 14 мужчин и 5 женщин. Только в 1927 году в Утесный была проложена гужевая дорога из Нагорного и проведена первая телефонная линия.

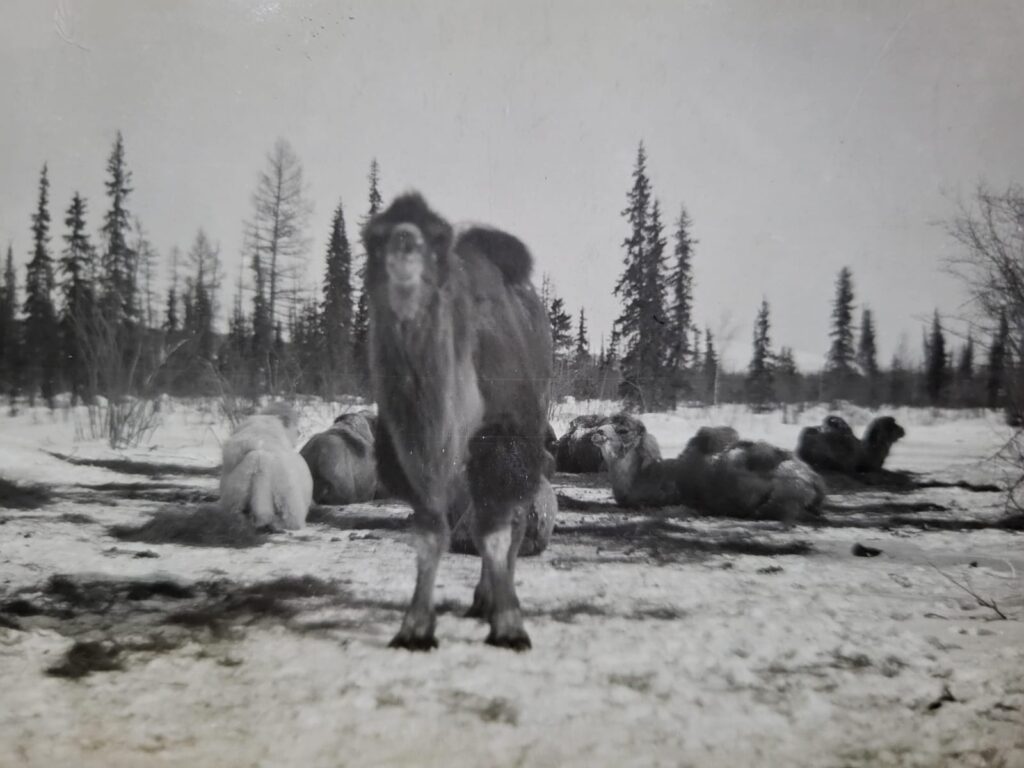

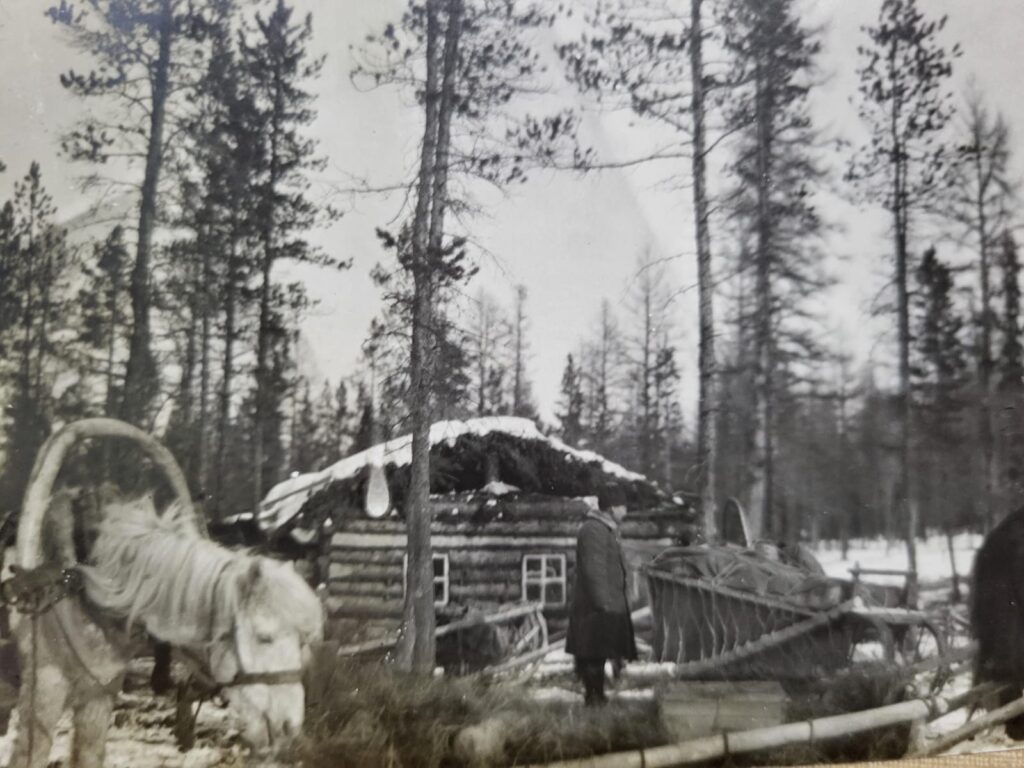

Автомобилей в 20-е годы практически не было. Основным видом транспорта были лошади. Но и лошадей катастрофически не хватало. Транспортной конторе «Союзтранс», находившейся в Большом Невере, пришлось обратиться за помощью. Помогали верблюды, доставленные из Монголии и олени местных эвенков. Этим двум, казалось, несовместимым видам животных из разных широт земли – верблюдам и оленям — пришлось встретиться на одной дороге. В 20-30-е годы ХХ века по Южной Якутии шли длинные санные обозы гужевого транспорта. С жалобными стонами, раскачиваясь, шли верблюды, их нагоняли лошадиные подводы или оленьи упряжки, гружённые доверху. Оленьими упряжками управляли местные эвенки, многие из которых в то время занимались перевозкой промышленных грузов.

Верблюды и лошади были, конечно, во много раз менее производительны, чем грузовики. Если в 1929 году верблюдами, лошадьми и немногочисленными автомобилями на север доставили 2 миллиона тонн грузов, то в 1968 году только автомобили привезли за год 65 миллионов тонн.

В 1929 году АЯМ — тогда разбитая и неухоженная дорога, её содержание и дальнейшее строительство были подчинены одному хозяину — «АЯМзолототрансу». Но в распоряжении этого предприятия было всего пять автомобилей марки «Штейер» грузоподъемностью 2,5 тонны каждый. Вплоть до 1932 года завоз осуществлялся, в основном, конной и верблюжьей тягой. На лошадях работали частные владельцы, а верблюдов сезонно арендовало предприятие «Востокзолото». Верблюды ходили по АЯМу, в основном, осенью. На каждые 50 верблюдов полагалось по десять рабочих и одному бригадиру.

В 1932 году в «АЯМтранс», наконец-то, стали поступать в массовом количестве грузовые автомобили с новых советских автозаводов. Только к 1938 году с дороги были окончательно вытеснены верблюды и лощади, а весь северный завоз исключительно перешел на моторную тягу.

Никаких «северных вариантов» машин в то время не делали. Кабины продувало насквозь, как-либо утеплять их не удавалось. Водители ездили в огромных овчинных тулупах, под которые старались одеть как можно больше теплых вещей. Нередко, чтобы согреться, они включали первую передачу, а сами шли рядом пешком, держась за руль. Так было холодно в машинах.

Как только движение перешло на моторную тягу, встал вопрос о строительстве моста через реку Чульман. Все, чем располагала дорога в границах поселка, была искусственная переправа.

Участники экспедиции Александра Кошукова побывали на том месте, где существовала паромная переправа. И сегодня здесь осталось немало её следов: толстенные тросы, остатки креплений, деревянные, и сегодня надежно вкопанные в землю, помосты…

«Паромная переправа через реку Чульман работала до 40-х годов. Остатки береговых опор её волока видны в наши дни под осыпями Сопки Любви, невдалеке от автомоста. Инженерным сооружениям парома скоро исполнится 100 лет», — рассказал участник экспедиции, историк и краевед Чингиз Андрющенко.

В 1939 году через реку Чульман начали строить первый постоянный мост. Планировали управиться за пару лет, чтобы открыть постоянную круглогодичную дорогу на север. Мост действительно был успешно построен, но ждала новая беда. Автомобилей не стало! 22 июня 1941года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на фронт вместе со своими автомобилями ушли 150 водителей Чульмана. Сегодня памятник «полуторке» – одна из главных достопримечательностей поселка.

Судьба первого моста тоже оказалась незавидной. Виной тому было не только военное лихолетье, но и стихия. Небывалое наводнение 1942 года снесло все постройки вдоль реки, и от моста тоже ничего не осталось.

Несмотря на военное время, чульманцы попытались отстроить мост повторно. Но деревянному мосту снова не повезло – в 1946 году здесь произошло второе мощное наводнение, по размерам превосходящее первое.

В 1947 году началось строительство нового моста через реку Чульман. Для этого в посёлок прибыли представители второго управления «Дальстроя» . Уже через два года через реку возвели, наконец, каменные быки-опоры. До сих пор, то есть уже 75 лет, эти быки исправно служат действующему в Чульмане автомобильному мосту – теперь уже не деревянным, а каменным его пролётам. В 1951 году третий (после 1939 и 1946) мост был сдан в эксплуатацию.

В 1984 году в Чульмане появился мостоотряд № 49. К 90-м годам ХХ века он возведёт множество современных мостов, в том числе тот – четвертый по счету — по которому все сегодня переезжают Чульман – и поселок, и реку.

Как выяснили участники экспедиции Александра Кошукова, некоторые бывшие специалисты мостоотряда и сегодня живут в Чульмане и еще хорошо помнят события 40-летней давности.

Продолжение следует

+7 (999) 174-67-82